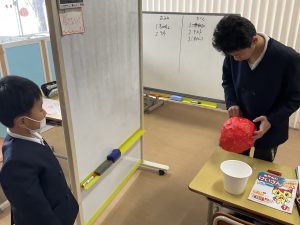

2月16日に「自分の『好き』を大切に、友達の『好き』を大切に」というテーマで人権朝会を行いました。

私たちの身の回りにある「ジェンダーバイアス(性別による無意識の思いこみ)」について、スライドを使いながらみんなで考えました。

「お菓子作りが好き」「将来は消防士になりたい」「髪を長く伸ばしてみたい」など、好きなことは人それぞれ違います。

「男の子だから」「女の子だから」 といって無意識に好きなものを決めつけるのではなく、友達が好きだと思っていることを認め合える、優しさあふれる城北畑小学校にしていきたいね!という話をしました。

人権朝会後は生徒指導より「名前の呼び方と見た目の違い」について話をしました。親や大切な人が願いをこめてつけてくれた名前を大切に呼ぶことを確認しました。