9月4日(水)、丹波篠山市の事業「エコ・ティーチャーのおもしろ環境講座」を活用して講師先生に来ていただき、ザリガニ、カメ、イモリとのふれあい遊びを楽しみました。

子どもたちは、小さな生き物に触れてみようとしますが、こわくてうまく触れません。観察をしながら少しずつ親しみを感じ、優しくそっと触れるようになっていきました。ザリガニは素手ではなかなか触れませんが、煮干しの餌をつけた小さな釣り竿を用意していただき、釣りを楽しみました。小さな生き物をいたわりながら、優しく接する大切さや命の尊さを感じ、思ったことや感じたことを伝えようとしていました。「なかよしになったよ!」と、うれしそうに話す子どもたちの表情が印象的でした。

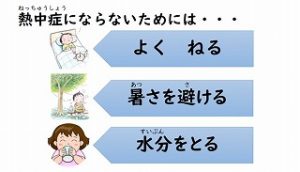

6月の人権・安全朝会では熱中症について話しました。

熱中症とは、暑さによっておこる様々な症状を言います。めまいやこむら返りなどの軽いものから、頭が痛くなったり、吐き気や体のだるさを感じたり、もっとひどくなると40℃以上の熱が出たり、意識がはっきりせず命にかかわるものまであります。

人権・安全朝会では給食健康委員会の子どもたちが3人兄弟と熱中症おばけの劇をして、熱中症を予防するためには、睡眠、暑さを避けること、水分補給が大切だと伝えました。また、熱中症指数についても参考にするよう伝えました。

最終日は、「植村直己冒険館」に行きました。

但馬出身の冒険家、植村直己さんのビデオを観た後、班ごとに展示品のクイズに挑戦しました。30問もありましたが、友だちと協力しながら答えていました。早く終わった班は、ボルダリングに挑戦していました。昼食の後は、アスレチックで楽しみました。

午後から、アスレチックで楽しんだあと、閉校式を行いました。閉校式では、児童代表のあいさつやお世話になったリーダーさん、救護員さんからあいさつがあり、楽しかった5日間を振り返りました。そしてみんなでかいた色紙をプレゼントしました。

最後にみんなで、記念写真を撮りました。貴重な経験ができたら自然学校でした。この経験を今後の生活に生かしていきたいです。

午後からは好天に恵まれ、夏のような日差しを浴びながら、竹野浜で浜遊びをしました。自由に砂遊びしたり、班で協力してサンドアートの作品を作ったりしました。竹野浜での砂遊びを満喫し、楽しい時間を過ごしました。

昨晩からの雨を心配していましたが、9時頃には雨も止み、竹野の町を班ごとに歩いて予定通りにウォークラリーを実施しました。子どもたちは、地図を片手に竹野の神社や歴史的な建物、展望台などのポイントを班で協力して探し回り、ポイントにたどり着いたときは、やったあ!と声に出して喜んでいました。

午後はカッター体験をしました。艇長のかけ声に合わせて、12人みんなで協力してカッターを漕ぎ、円山川に漕ぎ出しました。思い出に残る体験となりました。

その後、奥城崎シーサイドホテルに到着しました。

好天の中、午前中は円山川公苑でカヤックとカヌー体験をしました。一人乗りのカヤックでは、すぐにパドルの使い方をマスターし、みんな上手にカヤックを漕いでいました。三人乗りのカヌーも、友だちと協力して楽しく体験ができました。

あとになりましたが、保護者の皆様、今朝はお見送りありがとうございました。